岐阜刑務所(岐阜市)で、飛驒地方に伝わる漆塗りの技法「春慶塗」を教える94歳の塗り師がいる。岐阜県高山市から往復6時間ほどかけて出向く。受刑者と心を通わせながら続けてきた指導は、四半世紀を超えた。

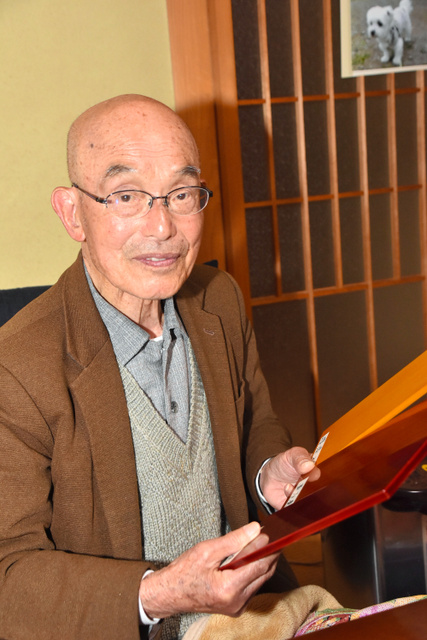

「もっといろんなタッチで塗ってみな。あなたの塗りが良いという人ができるようにな」。刑務所の作業室で、木製のおちょうしに漆を塗る筆を動かす受刑者に、小島政一さん(94)が声をかけた。

岐阜刑務所は現在、約580人の男性が服役。殺人など重い罪の受刑者が多く、無期刑を除くと懲役の平均年数は12年。春慶塗の刑務作業に従事するのは40代の5人ほどだ。

1990年代、法務省が刑務所での伝統工芸を推進。担い手が減りつつあり民業を圧迫しにくく、地域社会に受け入れられて連携を強化できると考えた。ほかにも、受刑者がものづくりの喜びや技術を身につけて達成感や自己肯定感を得るといった狙いもある。

岐阜刑務所が春慶塗の指導者を探し始めた当初、「刑務所で作られたら、飛驒で生産している春慶塗が売れなくなる」と応じる人はいなかった。県の工芸指導所(現・生活技術研究所)で漆塗りの指導を40年続け、退職後は塗り師として高山祭の屋台や寺の修理に携わっていた小島さんの考えは違った。指導所で後継者育成に取り組んでも業界への就職率は低く、「このままでは担い手がいなくなる。技術を引き継げるなら」と引き受けた。

93年に指導を始め、これまで数十人に教えた。木製の器などを赤や黄色に着色し、透明な漆を塗って木目が見えるように仕上げる春慶塗は30以上の工程があるとされる。小島さんは漆の精製から塗りの技法、道具の扱い方まで、培った技術を余すところなく伝える。

「受刑者ではなく生徒」として接した小島さんを慕う受刑者は多い。

「実は母が死んだんです」。通い始めて5年が経った頃、作業中に30代の受刑者から打ち明けられた。小島さんは「死に目にここにいるのは親不孝だ」と伝え、許可を得て写経した和紙を手渡した。「命日にみなさい」。受刑者の目から涙があふれたという。亡くなった元受刑者の家族から「小島さんの話をよくしていました」と、感謝の電話がかかってきたこともあった。

受刑者による春慶塗は、刑務所内で作った製品を一般の人たちに販売する矯正展などで知られるようになり、「結婚式の引き出物にしたい」と100個単位で注文が入ったことも。出所後に春慶塗に携わる元受刑者は出ていないが、小島さんは「伝統工芸とは、100年経っても残っているもののこと。刑務所の春慶塗が100年受け継がれれば、本当の伝統工芸になるんだよ」と受刑者に伝えている。